2025-04-25

4月18日,美杰医疗在“中国抗癌协会第21届肿瘤微创治疗学术大会暨第24届肿瘤消融治疗技术学术会议”上隆重发布了多模态肿瘤治疗系统肺适应证,为肺部肿瘤治疗带来高效、可视、精准、长效的新方案。

▲解放军总医院肖越勇教授、同济大学附属东方医院翟博教授、郑州大学第一附属医院韩新巍教授、海军军医大学附属第一医院杨继金教授、复旦大学附属肿瘤医院李文涛教授、海军军医大学第二附属医院董伟华教授、国药控股医疗器械有限公司董事长王怡然先生、上海交大生物医学工程学院副院长、美杰医疗董事长孙建奇教授,美杰医疗CEO彭洪澜女士共同见证多模态肿瘤治疗系统肺部适应证上市

肺部肿瘤因其异质性及解剖复杂性,始终是肿瘤微创治疗的高地。专题研讨会上,与会专家围绕肺部肿瘤微创治疗的临床需求及技术创新开展了深入探讨。

专家认为传统消融技术存在一定的局限:冷冻消融虽边界清晰,但耗时较长,存在出血风险;热消融效率高却痛感明显,消融范围较难控制,易发生热损伤,呼唤创新技术破解临床痛点。

中国抗癌协会肿瘤微创治疗专业委员会前任主委、中国医药教育协会副会长、解放军总医院肖越勇教授表示,多模态肿瘤治疗系统是我国医工交叉,自主创新的重要成果,为实体肿瘤的治疗提供了可靠的临床解决方案,达到有效控制肿瘤、提高患者生存率的目的。

中国抗癌协会肿瘤微创治疗专业委员会新任主任委员、同济大学附属东方医院翟博教授对多模态肿瘤治疗技术以微创方式激发特异性抗肿瘤免疫效应的效果表示高度期待,认为多模态肿瘤治疗技术以微创方式激发特异性抗肿瘤免疫的效应,值得进一步深入开展临床研究探索,有望为免疫治疗带来全新的方案。

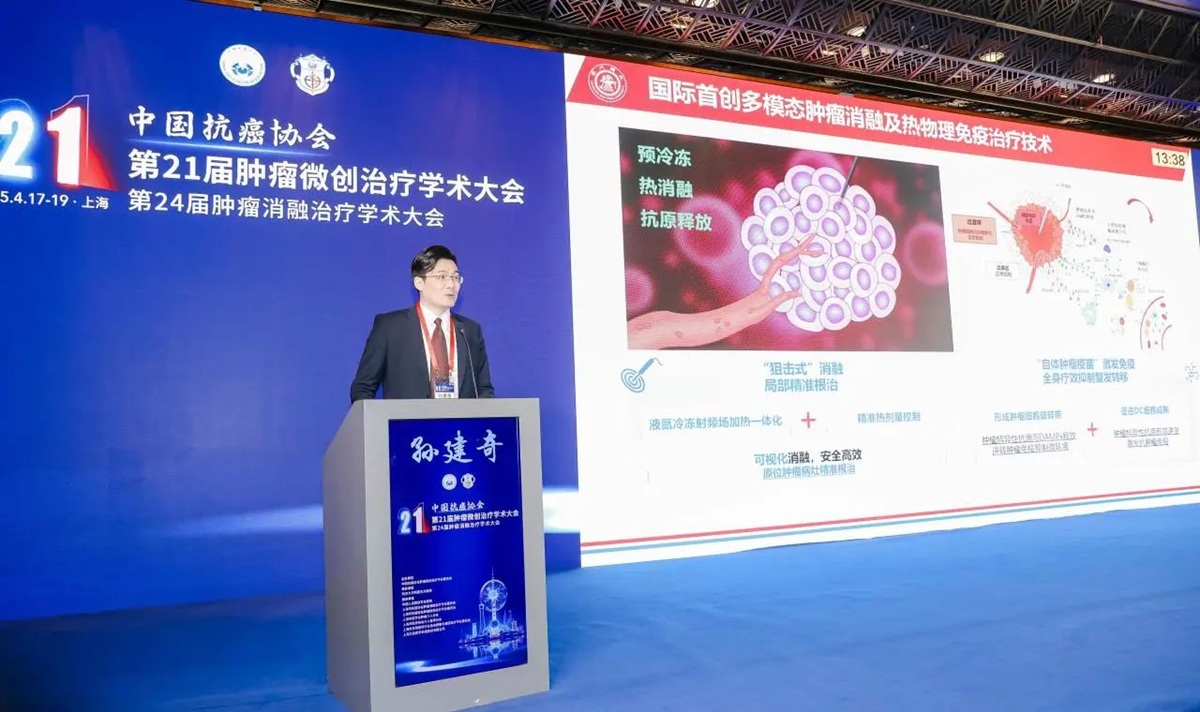

孙建奇教授阐述了《多模态肺癌治疗的创新优势》专题报告,多模态肿瘤治疗系统以全新升级的三项核心技术,重新定义肺部微创治疗:

“S系列超微多模态治疗探针”

实现更小创伤、更少并发症

全新的“S系列超微多模态治疗探针”,以纳米工艺实现1.8mm微通道多模态能量传输,探针截面积减小20%,创伤更小,降低气胸等并发症发生概率。

4D精准热剂量控制

破解危险部位治疗难题

全新的4D热剂量控制技术温度控制精度达0.3℃,治疗区域边界控制达到毫米级,实现冰球0℃边界即为有效消融范围。在治疗过程中形成特有的“蛋壳征”,实现消融范围的可视化。临近危险部位(气管、血管、心脏等)的肿瘤利用该技术也能进行安全的治疗,突破传统技术治疗禁区。

自适应治疗反馈系统

辅助异质病灶精准治疗

系统搭载的自适应治疗反馈功能,可以在治疗过程中实时监测温度、阻抗等多种实时参数,辅助医生进行精确的术中反馈调整,结合预冷冻过程,对不同质地肿瘤组织均一化处理,有效解决实性、半实性、磨玻璃异质化病灶精准治疗的难题。与此同时,充分释放活性抗原,激发抗肿瘤免疫响应。

上海市医师协会介入医师分会会长、上海长海医院介入科主任杨继金发表专题学术报告,深度分享了典型病例和临床研究成果。

他表示,多模态肿瘤治疗兼具冷、热消融的优点,实现了出血少、疼痛轻、并发症少、损伤小、恢复快的治疗效果。

随后,复旦大学附属中山医院瞿旭东教授、浙江大学医学院附属邵逸夫医院胡红杰教授、上海市第十人民医院袁敏教授、上海市第十人民医院宋小莲教授、南通大学附属医院陈建乐教授、上海交通大学附属第六人民医院王广志教授等多位专家分别围绕多模态肿瘤治疗系统的肺部临床应用进行了深入研讨,认可多模态创新技术的局部治疗优势及长期效应,期待进一步的临床应用。

美杰医疗现场展示了多模态肿瘤治疗系统及适用于肺部治疗的“S”系列治疗探针,与会专家纷纷驻足参观交流,对多模态肿瘤治疗系统的技术创新和突破性临床效果表示高度赞赏,期待开展临床合作。

多模态肿瘤治疗系统肺适应证的正式获批上市,标志着中国原创技术为突破肺癌治疗禁区提供了新利器。中国医学科学院学部委员、上海交通大学讲席教授徐学敏在大会报告中展示了以多模态肿瘤治疗技术为代表的介入免疫治疗发展新趋势,局部微创精准根治与长效免疫协同,有望为临床带来全新的抗癌路径与突破。美杰医疗将依托多模态肿瘤治疗技术平台,持续开拓介入免疫前沿领域,为患者带来更微创、精准、长效的治疗方案,为全球肺癌治疗贡献中国智慧!

相关报道链接: